Unter den ersten Stauferkönigen, Konrad III. und Kaiser Barbarossa wurde planmäßig eine Politik zur Stärkung der Macht der Reichsgewalt und damit des mittelalterlichen Staates betrieben. Durch Gründung von Burgen Warthen, sowie die Ansiedlung von Bauern auf ungerodetem Land gelang es die Slawenstämme, die sich hier in diesem Gebiet angesiedelt hatten, wieder nach Osten hin zurückzudrängen. Somit wurde der Machtfaktor einer Zentralgewalt auf die großen Gebiete und Landesherrschaften ausgebaut. Man kann davon ausgehen, daß diese Gründe auch zur Entstehung der Herrschaft Rabenstein um 1170 durch die kaiserlichen Reichsministralien Hugo von Warda und Rudolf von Branda führten. Entsprechend urkundlich belegter Nachrichten über Gründungen von Dörfern und Städten, – 1118 Erwähnung von Zwickau, 1135 Verleihung des Marktrechtes an Altenburg, 1162 an Freiberg und die Gründung von Chemnitz 1165, ist die Besiedlung des Erzgebirges im Zeitraum zwischen 1160 und 1200 erfolgt.

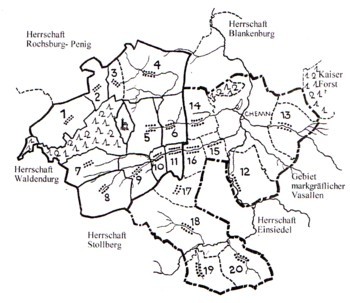

Zur Herrschaft Rabenstein gehörende Dörfer:

1 Steinplissen (Pleißa), 2 Kenlern (Kändler), 3 Lewenhayn (Lübenhain, Löwenhain), 4 Röhrsdorf, 5 Lapis (Stein später Niederrabenstein), 6 Rudeloff (Rottluff), 7 Grune (Grunawe, Grüna), 8 Mittelbach, 9 Reichenbrand, 10 Segemar (Siegmar), 11 Huckericht (Höckricht).

Zur Klosterherrschaft gehören die Dörfer: 12 Altchemnitz, 13 Gablenz, 14 Altendorf, 15 Kappel, 16 Schönau, 17 Stelzendorf, 18 Neukurchen, 19 Adorf, 20 Klaffenbach

Um 1170 Erbauung der Burg Rabenstein als Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum der Herrschaft.

1301 erste urkundliche Erwähnung des Namens Rabenstein in einer Urkunde über eine Zinszahlung. Am 21. September 1301 wird von Unarg von Waldenburg bestätigt, dem Marienkloster zu Altenburg den Zins gezahlt zu haben. Als Zeuge wird u. a. ein Cunradus de Rabenstein, d. h. ein Vertrauter des Reichsministerialen Unarg von Waldenburg genannt.

1336 erteilt Kaiser Ludwig der Bayer seinem Schwiegersohn, dem Markgraf Friedrich dem Ernsthaften von Meißen, die Lehen über die Herrschaften Waldenburg und Rabenstein für den Fall, daß das Geschlecht der Waldenburger ausstirbt. Die Herrschaft besaß die Nieder- und Hochgerichtsbarkeit, das Patronat über ihre Kirchen und das Vogteirecht über das Benediktinerkloster zu Chemnitz.

1375 Verkauf von Burg und Herrschaft Rabenstein durch Johann von Waldenburg und seine Söhne an das Benediktinerkloster Chemnitz.

1386 “Rabensteiner Fehde” gewaltsamer Versuch Albrechts von Leisnig auf Rochsburg, den Verkauf von Burg und Herrschaft an das Kloster rückgängig zu machen. Dieser Kauf war zwar mit Wissen des Verkäufers Schwiegersohn, dem Burggrafen Albert V. von Leisnig auf Rochsburg und Penig erfolgt, doch fühlte dieser sich benachteiligt, er befürchtete den Verlust des Erbteiles seiner Frau. Dem mächtigen Kloster und somit auch Rabenstein wurde der Kampf angesagt, schnell Ritter, Knechte und Söldner angeworben und in einer Aktion Rabenstein besetzt.

1390 Markgräfin Elisabeth erstattet Rabenstein dem Kloster wieder zurück.

1396 Bestätigung aller Besitzrechte des Benediktinerklosters über die Rabensteiner Herrschaft durch Markgraf Wilhelm von Meißen.

Vor 1483 Zerstörung der Burg durch Brand, danach teilweiser Wiederaufbau unter Abt Kaspar von Meckau.

1541 Einführung der Reformation – Auflösung des Klosters in Chemnitz – Säkularisation seines gesamten Besitzes. Eingliederung der Herrschaft in das neugeschaffene landesherrliche Amt Chemnitz und Rabenstein – weiterer Verfall der Burg.

Vor 1548 Seßhaftwerden der Adelsfamilie von Carlowitz im Dorf Stein (später Niederrabenstein) durch Erwerb mehrerer Bauerngüter – entstehen des Rittergutes derer von Carlowitz.

1602 Landesherrliche Übertragung des Dorfes Stein und Gasse vor dem Schlosse (Oberrabenstein) mit allen Zinsen, Frondiensten und der Gerichtsbarkeit an die Familie von Carlowitz.

Schäferei zum Rittergut Oberrabenstein 1483 erstmalig erwähnt, zu dieser Zeit bis zu 1500 Tiere im Bestand

Ort Stein: Ritter Jobst von Carlowitz, Besitzer mehrerer Dörfer um Dresden, erhielt 1543 den kurfürstlichen Auftrag, im Dorf Lapis (Stein) das Amt des Forst- und Landes Jägermeisters auszuüben. Er kaufte drei Bauerngüter an der Kirche und eins im oberen Ortsteil nahe der Burg. Daraus entstanden die Rittergüter Ober- und Niederrabenstein

Historisch wertvolle Wandmalereien mit verschiedenen Tierarten und pflanzlicher Beschlagwerkornamentik in den Fenster- Nieschen des Palais. Sie stammen aus dem Jahr 1625 oder 1638

1619 Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen verkauft seinem Landjägermeister Hans Georg von Carlowitz Burg Rabenstein mit Vorwerk und Schäferei, die Hoch- und Niedergerichtsbarkeit, die Rabensteiner Gasse (Oberrabenstein) und die Fron.- Hand- und Spanndienste der ehemaligen Herrschaftsdörfer für 14000 Gulden.

1623/ 1624 Umfangreiche Bau- und Erneuerungsarbeiten an der Burg.

1740 endet mit der Übernahme an Carl Rudolph von Carlowitz die Besitzerfolge der Familie. Der Siebenjährige Krieg, Missernten 1770- 1771 und die Arbeit betrügerischer Pächter zwangen die Familie von Carlowitz die Herrschaft Rabenstein 1774 für 39500 Taler an den Chemnitzer Kaufmann Johann Georg Siegert zu verkaufen. Im gleichen Jahr begann man Teile der Unterburg abzureißen, um neue Wirtschaftsgebäude errichten zu können, gleichzeitig erfolgten notwendige Reparaturen an der Oberburg.

1776 Beginn mit dem Bau des Herrenhauses zum Rittergut (Schloß).

1783 Siegerts Tochter Rachel erbt den Besitz, überlässt aber alles ihrem Gatten Carl Wolfgang Maximilian von Welck.

1809 Georg Ludwig von Welck erbt Burg und Rittergut Oberrabenstein.

1817 Wiedererrichtung der Oberburg “im alten Ritterstyl” – anlegen eines Parkes im englischen Stil.

Herrenhaus zum Rittergut Oberrabenstein erbaut im Barockstiel 1776 vom Chemnitzer Bleichereibesitzer Johann Georg Siegert. Jetzt Hotel “Schloß Rabenstein”

Ansicht um 1840 mit englischem Garten

Der Strumpffabrik- und Kalkwerkbesitzer Traugott Reinhold Esche erbaute 1834 neben Stallungen und Wirtschaftsgebäuden das neue Herrenhaus zum Rittergut Niederrabenstein

1838 William Eduard Kraft wird Besitzer von Oberrabenstein. Er hebt die Bauernabhängigkeit von der Grundherrschaft auf.

1855 Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit der beiden Rabensteiner Rittergüter.

1897 Vereinigung von Ober- und Niederrabenstein zur Gemeinde Rabenstein.

1900 Verkauf der Burg und Rittergut Oberrabenstein an den Kammerherren von Ried.

1903 Erwerb der Burg und Gut durch den Chemnitzer Fabrikanten Matthee` Paul Herfurth.

1923 Erlaß eines Ortsgesetzes der Gemeinde Rabenstein zum Schutz der Burg, des Gutes, der Brauerei und der Schäferei; – Einrichtung einer kleinen Privatsammlung historischer Gegenstände – weiterer Verfall der Burg 1942 Schließung der Burg aus Sicherheitsgründen.

1945 Sowjetische Besetzung und Verwaltung des Rittergutes Oberrabenstein anschließende Überführung in Landeseigentum. Im Zuge der Bodenreform aufteilen des Grund und Bodens an Neubauern. Die Burg wird Gemeindeigentum.

1948 Das Schloß wird Altersheim

1950 Das Rittergut Niederrabenstein wird dem Volksgut Höckericht eingegliedert.

1950 1.Juli Rabenstein wird der Stadt Chemnitz eingemeindet, damit wird die Burg in die Museen der Stadt integriert.

1955/ 56 Denkmalpflegerische Arbeiten an der Burg

1967/ 59 Grabungen im Gelände der Burganlage- Aufschlüsse über Baugeschichte und Ausdehnung der Anlage

1959 Nach Beendigung umfangreicher denkmalpflegerischer Wiederherstellungsarbeiten an der Burganlage entsteht ein Heimatmuseum, welches dem Schloßbergmuseum unterstellt ist.

1988/ 89 Sanierungsarbeiten an Mauer und Turmhaube der Burg.

1994/ 98 Restaurieringsarbeiten im Bereich der Unterburg und des Westflügels

am 18.3.1980 Großbrand im Volksgut

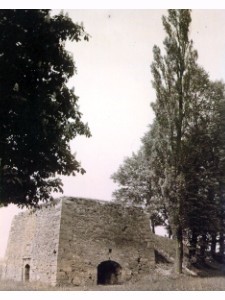

Burg Rabenstein, die kleinste Burg Sachsens, jetzt

Kirchgemeinde Rabenstein-Rottluff

Die alte Kirche zu Stein- 1499 urkundlich nachgewiesen, im Hintergrund die Schäferei. Feder/ Tuschezeichnung von Adrian Zingg um 1774

St. Georg- Kirche um 1900

Am Sonntag, den 25. April 1852 hielt Pfarrer Karl- Moritz Schirlitz hier die letzte Predigt, am Folgetag begannen die Abrissarbeiten an der alten Kirche. Auf dem Foto ist die Kirchschule, später Kantorei, erbaut 1839.

Die neuerbaute Kirche wurde am 19. Juni 1854 geweiht und bietet 800 Personen Platz.

Bergbau in Rabenstein

Kalkgewinnung

Der Kalksteinbruch zur Herrschaft Rabenstein wurde 1375 erstmalig erwähnt und 1907 stillgelegt. Dieser erstreckte sich über vier Etagen, sogenannte Sohlen. Die dritte und vierte Sohle stehen jetzt unter Wasser. Auf dem Foto sind rechts das Maschinenhaus über dem Förderschacht und links die Verwaltung, jetzt Gaststätte Felsendome, zu erkennen.

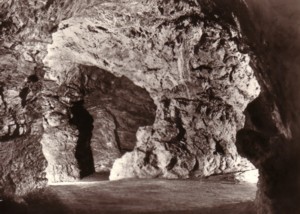

Nach dem Abstieg in die zweite Sohle kommt man in den Untertagebereich. Die mächtigen Hallen gaben dem ehemaligen Kalkbergwerk den Namen “Felsendome”. Hier unten sollte noch Ende 1944 eine Rüstungsfabrik eingerichtet werden. Jetzt sind in der ersten und zweiten Sohle das Bergbaumuseum eingerichtet.

Hier zu sehen ist der alte Klitzsch-Ofen an der Kreisigstraße, ein Einkammer-Kalkbrennofen.

Später wurde der Rüdersdorfer Brennofen erbaut, ein Dreikammer-Kalkbrennofen. Davor zu sehen das Brennmeisterhaus, jetzt zur Gaststätte Felsendome gehörend.

Uranerz-Abbau der SDAG Wismut

Geologen der sowjetischen Besatzungsmacht suchten bereits 1947/48 den sächsisch- thüringischen Raum nach Uranlagerstätten (Pechblende) ab. An der Ortsgrenze Rabenstein- Röhrsdorf wurde man fündig. Eingefallene Förderschächte, die bis zu 30 m in die Tiefe führten zeugen noch von der Bergbautätigkeit.

Mit der SAG-Wismut (ab 1954 SDAG Wismut) wurde ein sowjetisches Großunternehmen zur Urangewinnung in der sowjetischen Besatzungszone geschaffen. Die zentrale Verwaltung befand sich hier in Chemnitz- Siegmar und der dazugehörende kulturelle Teil in Rabenstein. Im Pelzmühlenteichgelände entstand 1950 der “Kulturpalast der Bergarbeiter”, welcher am 14. Januar 1951 eingeweiht wurde. Herzstück war der hochwertig ausgestattete Veranstaltungssaal, ein Ball- Saal mit denen sich anschließenden Gasträumen. Am 1. Juni 1968 übernahm die Post den Kulturpalast und das DDR- Fernsehen installierte hier das Fernsehstudio Karl- Marx- Stadt. Ende März 2000 wurde die letzte Sendung aufgezeichnet.

Das gesamte Kulturpalast- Gelände mit Pavillon und dem “Haus für Körperkultur” mit Hallenbad und Sporthalle, diese im Stalin-Empire, dem stalinistischen Zuckerbäckerstil errichteten Gebäude sind Zeugnisse deutscher Geschichte, auch Rabensteiner Geschichte.

Der Kulturpalast um 1951

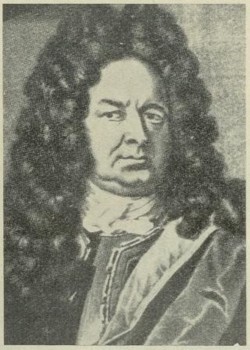

Hans Carl von Carlowitz der Erfinder der Nachhaltigkeit

Johann ”Hannß” Carolus von Carlowitz wurde am 14. Dezember 1645 auf der Burg Rabenstein als zweitältester Sohn von 16 Kindern geboren. Sein Vater war der hochangesehene kursächsischer Oberforstmeister Georg Karl von Carlowitz.

Hans Carl studierte ab 1659 am ev. luth. Gymnasium zu Halle. Anschließend studierte er Rechts- und Staatswissenschaft in Jena, lernte Fremdsprachen und widmete sich vorzugsweise naturwissenschaftlichen und bergbaukundlichen Studien. Reisen führten ihn nach England, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, Schweden, Italien bis nach Malta. Auf diesen Reisen erkannte er, dass Holz in Europa ein wichtiger, aber auch schützenswerter Rohstoff war.

1675 heiratete er Ursula Margaretha von Bose und 1677 kam die Ernennung zum sächsischen Vize- Berghauptmann, seitdem wirkte er in Freiberg.

1711 sächsischer Oberberghauptmann- Leiter des Oberbergamtes und somit zuständig für die Holzversorgung im sächs. Bergbau und im Hüttenwesen.

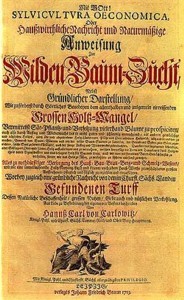

1713 verfasste er das erste eigenständige Werk über die Forstwirtschaft: Sylvicultura oeconomica oder die hauswirtschaftliche Nachricht und Naturmäße Anweisung zur wilden Baumzucht. In diesem Werk vereinigte er die bisherige Forstkunde mit eigenen Erfahrungen und formulierte das Prinzip der Nachhaltigkeit. Darin wird der respektvoll und pflegliche Umgang mit der Natur und ihren Rohstoffen gefordert. Dies war das erste geschlossene Werk über die Forstwirtschaft. Hans Carl von Carlowitz starb am 3. März 1714 in Freiberg.

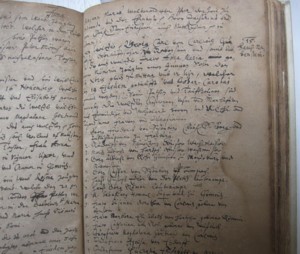

Taufregister der Kirchgemeinde St. Georg zu Rabenstein; oben rechts: 14 XII 1645 Johann Carolus v. Carlowitz

Familienwappen von Carlowitz

Anlässlich des 300. Jahrestages der Carlowitz-Schrift “Sylvicultura oeconomica” zur Ostermesse 1713, wurde am Fuße der Burg Rabenstein, am 16. März 2013, das vom Bildhauer Volker Beier ( im Bild links) geschaffene Denkmal von der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in Anwesenheit namhafter Persönlichkeiten feierlich eingeweiht.

Karl Schmidt-Rottluff –

weltbekannter Künstler des Expressionismus

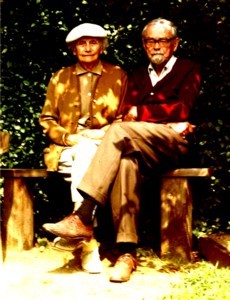

Karl Schmidt- Rottluff zusammen mit seiner Frau Emmi (Chemnitzer Fotografin Emmi Frisch, 1919 geheiratet)

Karl Schmidt-Rottluff, wurde am 1. Dezember 1884 als Sohn des Müllers der Rottluffer Mühle geboren. Hier ging er bis zur vierten Klasse zur Schule, anschließend in die Kandidatenschule nach Rabenstein und schließlich auf das Gymnasium nach Chemnitz. 1905 studierte er an der Technischen Hochschule in Dresden Architektur. Hier lernte er den Maler Erich Heckel kennen und traf mit Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleyl zusammen. Gemneinsam gründeten sie die Künstlervereinigung “Brücke“. Viele seiner Motive suchte Karl Schmidt-Rottluff in der regionalen Natur und an der Nord- und Ostsee. Sein charakteristischer Malstil war der dichte Farbauftrag, Formkonturen traten in den Hintergrund.

Anfang der 30er Jahre war er einer der angesehensten Künstler Deutschlands und Mitglied der Akademie der Künste. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung galten seine Bilder als “Entartete Kunst”. Sechshundertacht seiner Werke wurden aus deutschen Museen verbannt. Ab Herbst 1943 wohnte der Künstler zusammen mit seiner Frau Emmi in seinem Elternhaus bei seiner Schwester Gertrud. 1946 zog er wieder nach Berlin. Hier wurde er 1947 zum Professor für bildende Kunst ernannt und erhielt für sein Lebenswerk viele internationale Kunstpreise. Am 10. August 1976 starb Karl Schmidt- Rottluff in West-Berlin.

An der Rottluffer Mühle, Limbacher Str. 382

Das elterliche Haus in Chemnitz-Rottluff, Limbacher Str. 382

Landschaft mit Steinbruch 1903 geschaffen vom elterlichen Garten aus. Zu sehen ist der Kupferberg mit Pleißbach,

Familie von Welck auf Rabenstein

Georg Ludwig Freiherr von Welck Rittergutsbesitzer von Oberrabenstein preußischer Offizier, entschlossener Kämpfer gegen die napolionische Herrschaft und sächsischer Politiker

Georg Ludwig von Welck, Sohn des Kursächsischer Hofrat und Kreisamtmann von Meißen Carl Wolfgang Maximilian Freiherr von Welck,- und seiner Mutter Rahel Amalie geb. Siegert, welche die Herrschaft Rabenstein in die Ehe einbrachte, wurde am 25. Mai 1773 in Meißen geboren. Hier auf dem Gut und Schloß Oberrabenstein verlebte er seine Kindheit. Nach guter Ausbildung erlernt er den Beruf eines Offiziers als Kornett beim Königlich Preußischen Kürassierregiment “Herzog von Sachsen- Weimar. 1797 heiratet er seine erste Frau Friederike von Bayern, die aber nach der Geburt des Kindes stirbt. Im April 1806 tritt er in den preußischen Militärdienst ein und macht den Kampf gegen Napoleon zu seiner ureigensten Sache. 1806 focht er in den Napolionischen Kriegen im Karabinier- Regiment in der Schlacht bei Jena und Auerstäd. 1807 stand Major Georg Ludwig von Welck auf der Insel Rügen unter dem Befehl des berühmten preußischen Generals, Gebhard Lebrecht von Blücher.1809 erbt er die Herrschaft Rabenstein. 1813 rief er zur Bildung des “Banner der Freiwilligen Sachsen” auf. Die Eskatron reitender Jäger nahm unter Welcks Führung an der Belagerung und Einnahme von Mainz teil. 1814 kehrt er als Königlich Preußischer Oberstleutnant nach Rabenstein zurück. Seine Schwester Sophie Emilie Henriette von Golssenau hatte bis dahin das Rittergut mit Schloß, Burg und Schäferei verwaltet. Im Alter von 44 Jahren heiratete er die sechzehnjährige Albertine Rosalie Adelheid von Schönberg aus Krumhermersdorf bei Freiberg. Der Sinn für das Romantische war nach der Kriegszeit in deutschen Landen besonders ausgeprägt. Die Burg wurde “im alten Ritterstyl” in Ordnung gebracht und der Burgpark in Form eines Englischen Gartens gestaltet. Sein ehemaliger Regimentskamerad, der bekannte Dichter der Romantik, Friedrich Baron de la Motte Fouque`, besuchte zusammen mit seiner Frau Karoline geb. von Briest 1822 Schloß Rabenstein.Im Juni 1838 verkauft Georg Ludwig von Welck für 86650 Taler seinen Oberrabensteiner Besitz an den aus Leipzig stammenden “Cramer und Hausbesitzer” William Eduart Kraft und zog nach Dresden, wo er am 14. August 1851 starb.

Wiedererrichtung der Oberburg “im alten Ritterstyl durch Georg Ludwig von Welck Ansicht um 1817

In den Reiseerinnerungen der Baronin Karoline de la Motte Fouque` ist folgendes zu lesen : … Wir kommen einen kleinen Abhang hinunter, durch ein grünes Laubtor über eine Brücke, mitten in ein märchenhaftes Traumbild hinein. Rechts auf felsigem Stein eine wohlerhaltene Burg. Dunkler Epheu umrankt Fels und Gemäuer, riesige Schwarztannen wölben ihre Äste unterhalb ineinander. Zwischen ihren Stämmen leuchten im Halbkreise dichte Büsche Hortensien, frischer Rasen füllt die Mitte, Blumenstücke laufen umher. den ehemaligen Burgzwinger faßt eine Reihe von Malven, Georien und andere stautenartige Gewächse ein, die ihre Blüthenkelche in dem länglichen Teiche zunächst der Durchfahrt spiegeln. Links ein dunkles Waldgebirge, an dessen Fuß ein offener Pavillon über Rasenstufen, Blumengeländer, weiße Steinsitze, fern ein rauschender Wasserfall. …

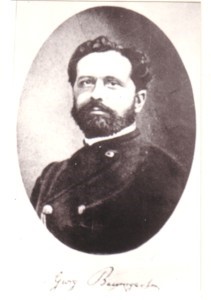

Ernst Georg August Baumgarten

Erfinder des ersten lenkbaren Luftschiffes der Welt

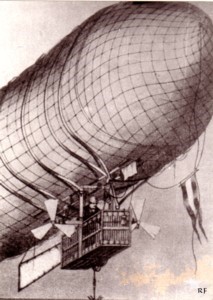

Ernst Georg Baumgarten, der “fliegende Oberförster” wurde am 21. Januar 1837 als Sohn des Obersteuer- Kontrolleurs August Baumgarten und dessen Frau Adelheide in Johanngeorgenstadt geboren. Von 1857 bis 1859 studierte er in Tharandt Forstwissenschaft,- 1866 wurde er Förster bei Roßwein und ab 1869 als Oberförster nach Pleißa versetzt. Neben dem Beruf ging galt sein Interesse der Luftfahrt. Baumgartens Bestreben war durch die Luft fahrende, lenkbare Fluggeräte zu konstruieren. Er fertigte bereits in seiner Försterei kleinere Modelle von Fluggeräten an. Mittlerweile wurde die Oberförsterei von Pleißa nach Grüna verlegt. Familie Kraft, Besitzer des Rittergutes Oberrabenstein, gestatten Georg Baumgarten 1876, auf dem zum Gut gehörenden Gelände am rechten Ufer vom “Schwarzen Teich” in Rabenstein, eine Werkhalle zu errichten. Erst jetzt war es ihm möglich, seine Visionen in die Realität umzusetzen. Das erste hier konstruierte Luftschiff, ein mit Leinwand überspanntes, leichtes Holzgestell, hatte die Form einer dicken Zigarre. Das Gas für die Befüllung stellte er selbst her. Acht Fässer bis zur Hälfte mit Eisenspänen gefüllt,- diese mit Schwefelsäure übergossen und obendrauf Wasser vom nahen Teich. Alles fest verschlossen, die chemische Reaktion setzte ein,- die sich entwickelnde Hitze und der Druck pressten das Gas durch Schläuche in ein weiteres Fass mit Kalk und Wasser und schließlich in den 1 m langen Ballonkörper des Luftfahrzeuges,- doch der Auftrieb war zu gering, es blieb am Boden. Um 1 kg Masse zu heben sind 1,2 Kubikmeter Wasserstoff- Gas notwendig. Der Bau eines zweiten Ballon mit 7,5 Kubikmeter Füllvermögen, das Gas diesmal von der Gasanstalt Chemnitz, brachte auch nicht das erhoffte Ergebnis. Eine kleine unten angebaute Dampfmachine sollte der Fortbewegung dienen. Um die notwendige Tragfähigkeit zu bekommen musste noch größer gebaut werden. Das dritte Luftschiff war 10,5 m lang und im Durchmesser 3 Meter stark, somit konnten 15 Kubikmeter Wasserstoff- Gas eingefüllt werden. Das nun hergestellte Fahrzeug hatte zwei mittels 1/2 PS starke Uhrfedern angetriebene Wendeflügel an den Längsseiten der kleinen unten angebauten Gondel.

Karte “Gutsbezirk Oberrabenstein 1840 der Pfeil zeigt den Standort der Flughalle am “Schwarzen Teich”, jetzt im Gelände des Stausee Rabenstein. Bis zum Bau der Talsperre 1972 war an der markierten Stelle ein noch teilweise erhaltenes Fundament aus Ziegelsteinen zu sehen.

Baumgarten hatte Erfolg, das unbemannte Luftschiff erhob sich. Der Nachweis war erbracht, rotierende Flügel entwickeln die Kraft für eine Vorwärtsbewegung in der Luft. Mittels eines beweglichen Steuerflügels konnte ebenfalls die Flugrichtung geändert werden. So zog das erste lenkbare Luftschiff der Welt in 2 m Höhe seine Bahn. Ein vierter noch größerer Ballon entstand wiederum am Schwarzen Teich. Dieser war jedoch nicht flugfähig, da seine Hülle aus einfacher mit Firnis getränkter Leinwand bestand und das selbsterzeugte Gas konnte durch das Gewebe entweichen. 1879 konstruierte er ein neues eiförmiges, 20 m langes Luftschiff. Die Hülle bestand aus einseitig gummierter Leinwand, bezogen von Gummi- Bäumcher Chemnitz, welche vernäht und verklebt wurde. An der Unterseite des Flugkörpers war ein Sitz befestigt sowie mehrere in verschiedene Richtungen angebrachte und mittels Handantrieb zu bewegende Flügelräder. Man kann sie als Propeller bezeichnen, denn Baumgarten konstruierte sie in geschwungener Form. Mit diesem Luftschiff unternahm er selbst mehrere Flugversuche. Stationiert war dieses Luftschiff in einer dazu gebauten Halle in Grüna. Im Chemnitzer Tageblatt vom 2. August 1879 Nr. 185 war zu lesen: “Grüna, 1. August. Gestern machte Herr Oberförster Baumgarten von hier mit seinem selbsterfundenen Flügelluftschiffe die ersten Versuche, welche wohlgelungen sind. Das Schiff wurde präzis nach jeder gewünschten Richtung hin getrieben. Das Problem, ein lenkbares Luftschiff zu konstruieren, ist seiner Lösungdurchdie Erfindung des Herrn Baumgarten bedeutend näher gerückt.” Georg Baumgarten stellte seine Erfindung, die immer weiter verbessert wurde in Leipzig, Dresden und Berlin vor, jedoch staatliche Unterstützung für seine weit vorausschauende Idee blieb aus. Am 23. Juni 1884 starb er als gebrochener Mann in einer Irrenanstalt in Colditz Erst zehn Jahre später entwickelte Ferdinand Graf von Zeppelin sein erstes Luftschiff.

Baumgarten- Denkmal vor den Eingang zum “Stausee Rabenstein